前回は、量子力学の自己記述の限界を問うFRパラドックスの構成を検討し、「観測されたはずの事実に基づいて推論を進めると、理論全体が矛盾する」という、量子論の内的破綻を導く論理を確認した。そこで問題になっていたのは、FやF′が観測した内容が本当に「記録されていた」と言えるのか、それとも外から見ればまだ状態が確定していないのか、という微妙な境界だった。

だが、より根本的に問うべきなのは、そもそも「記録されていた」とはどういう状態なのかという点である。何かが観測され、それが他の物理系に影響を与えていたなら、それは「記録された」と言えるのだろうか?あるいは、観測者にとってその情報が読み出せる状態になっていなければ、「記録された」とは言えないのだろうか?

Proiettiらが2019年に行った実験は、まさにこの「記録の定義」そのものを量子力学の観測理論の中で揺さぶるものだった。彼らは、光子の対を用いて、片方が他方の経路情報を「記録」する構成を用意し、それを読み出せるかどうかで干渉の有無が変化することを実験的に検証した。

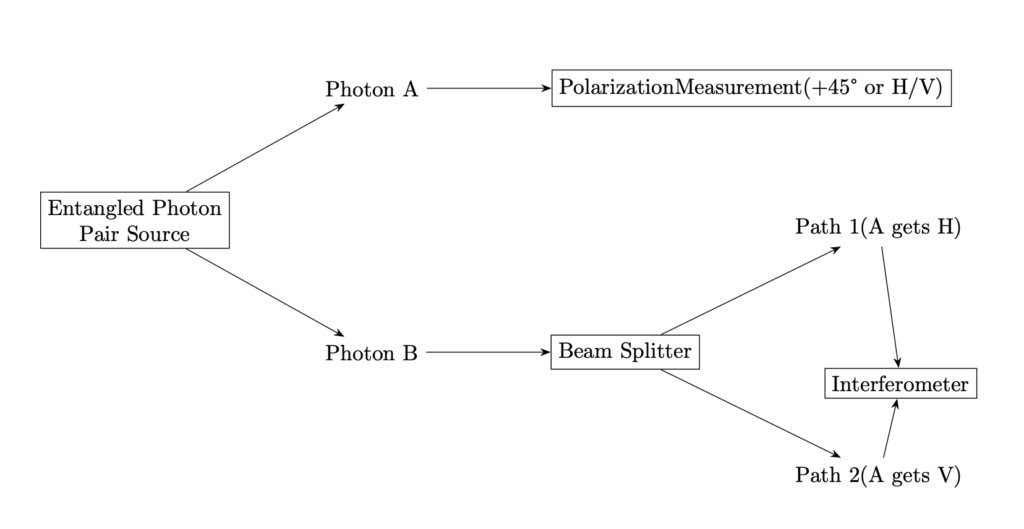

実験の構成:片方が記録し、もう片方が干渉する

Proiettiらの実験では、一つの過程で強い相関をもつように生成した二つの光子(光子A、B)を使う。こうした光子ペアは、一方の状態が決まれば他方も自動的に決まるという性質をもち、量子力学では「エンタングルメント(量子もつれ)」と呼ばれる。光子Bは2つの経路のいずれかを通り、偏光状態を持つ。一方、光子Aは、Bの通った経路に応じて偏光が変化するよう設計されており、Bが経路1を通ればAはH(水平)に、経路2を通ればAはV(垂直)になるようになっている。言い換えれば、光子Aの偏光が、Bの経路情報を記録していることになる。

このとき、Aの偏光をH/Vの方向(基底)で測定すれば、どちらの経路を通ったかが確定的にわかるため、「記録が読み出せる」状態にあるとみなせる。一方、Aの偏光を+45°/−45°の方向で測定した場合、HとVの区別がつかないため、記録があったとしても「読み出せない」。ここにこの実験の焦点がある。

記録が読み出せるかどうかで、結果が変わるか?

Proiettiらは、Aの偏光をH/Vまたは+45°のどちらの基底で測定するかによって、BとAの出力の組み合わせの出現頻度がどう変化するかを比較した。以下の表は、その出力の組み合わせごとの理論的な出現確率を示したものである。

測定設定①:Aの基底 = H/V(記録が読み出せる)

| Aの結果 | Bの結果 | 出現確率(理論) | 状態の可能性(記録あり) |

|---|---|---|---|

| H | +45° | 0.25 | Aは経路1を記録、BはH偏光を測定し50%の確率で+45°に |

| H | −45° | 0.25 | Aは経路1を記録、BはH偏光を測定し50%の確率で−45°に |

| V | +45° | 0.25 | Aは経路2を記録、BはV偏光を測定し50%の確率で+45°に |

| V | −45° | 0.25 | Aは経路2を記録、BはV偏光を測定し50%の確率で−45°に |

測定設定②:Aの基底 = +45°/−45°(記録が読み出せないと想定)

| Aの結果 | Bの結果 | 出現確率(理論) | 状態の可能性(記録なし) | H/Vと同様なら |

|---|---|---|---|---|

| +45° | +45° | 0.5 | 干渉で+45°同士が強め合う | 0.25 |

| −45° | −45° | 0.5 | 干渉で−45°同士が強め合う | 0.25 |

| +45° | −45° | 0 | 干渉によって打ち消される | 0.25 |

| −45° | +45° | 0 | 同上 | 0.25 |

※Aの+45°測定では、H/Vの区別が読み出せないため、記録があっても観測者には「ない」のと同じになる。このとき、出力分布に偏りが生じれば、干渉が成立していたとみなせる。

この表のポイントは明確だ。AをH/Vで測定した場合には、記録が読み出せる構成であり、すべての測定結果の組み合わせが等確率(0.25)で現れる。これは、Bの経路情報がAに記録されており、それが観測者にとって明示的に読み出される構成では、干渉は成立しないという量子論の基本的な予測と一致している。

一方、Aを+45°の方向で測定した場合には、記録が読み出せない構成になる。このとき、干渉が成立していたとすれば、ある測定結果の組み合わせ(A=+45°, B=+45°やA=−45°, B=−45°)が強く出現し、他の組み合わせ(+45°/−45°など)は理論上出現しなくなる。Proiettiらの実験では、実際にこのような出力の偏りが確認された。これは、記録が読み出せない状態であれば、干渉が成立するという量子論の予測と整合している。

実はよく知られた構造──量子消しゴムと同じ原理

この「記録が読み出せなければ干渉が成立する」という構造は、実はまったく新しいものではない。第3回で取り上げた量子消しゴムの原理と本質的に同じである。

二重スリット実験で、粒子がどちらのスリットを通ったかを示す情報をあらかじめ偏光に記録しておくと、干渉は壊れる。だが、その偏光をH/Vでなく、+45°方向で測定すれば、どちらを通ったかの区別がつかなくなり、干渉が復活する。重要なのは、「一度記録された情報を物理的に消した」からではなく、「観測者にとってその情報が読み出せない」状態に置いたという点だ。

今回のProiettiらの構成でも、光子Aの偏光にBの経路情報が物理的に記録されていたとしても、それを+45°方向で測定すれば、HとVの区別はつかず、情報は“読み出せない”ままになる。そしてそのとき、測定結果には干渉が現れる。これはまさに、量子消しゴムで見たのと同じ構造である。

情報が「存在していた」かどうかではなく、「読み出せるかどうか」

この実験が改めて示したのは、干渉が壊れるかどうかを決めるのは「記録が存在していたかどうか」ではなく、「それを読み出せるかどうか」であるという点だった。

量子力学では、情報が外に漏れなければ干渉が壊れないという性質がある。記録が他の系に拡散していなければ、たとえ中で観測に相当するような操作があったとしても、全体の重ね合わせは保たれる。Proiettiらはこの構造を、実際の光子系で実現してみせた。

このことは、観測や記録が絶対的な出来事ではなく、構成と測定次第で可逆的にも振る舞うという可能性を示している。たとえば、シュレーディンガーの猫が毒の有無を観測した場合、その情報は猫の体や環境に拡散してしまい、干渉は失われる。だが、Proiettiらのように記録がエンタングルしたペアの内部にとどまるような構成であれば、干渉は保たれる。この違いが、観測と情報の境界に対する理解を深める鍵になる。

次回に向けて

Proiettiらの実験は、量子消しゴムで知られていたこの構造を、光子のペアを使って「記録系」と「干渉系」を物理的に分離し、より明確なかたちで再現した点に意義がある。そしてこのような記録と干渉の排他性が確認された今、次に問われるのは、それを同時に複数成立させる構成が本当に可能なのかという点だ。

次回は、この構成をさらに拡張し、二組のペアを用いて、二つの記録と二つの干渉が交差するような構成に進む。そこでは、複数の観測者がそれぞれ正しく推論したにもかかわらず、全体としては論理的に整合しないという事態が生じる。量子論の限界を問う第二の段階が、いよいよ姿を現すことになる。

コメント