前回は、スリットを通る光子に縦・横の偏光を与えることで、どちらのスリットを通ったかの情報を持たせ、さらにそれを45度のフィルターで消すことで干渉が戻るという構成を見た。「量子消しゴム」とも呼ばれるこの手法は、いったん区別された情報をあとから消せるように見えるが、そこで本当に「消えている」のは何なのかを整理する必要がある。

今回は、偏光の違いがどのように干渉の成立に関わるかを、もう少し丁寧に追いかけてみよう。

偏光フィルターは何をしているのか

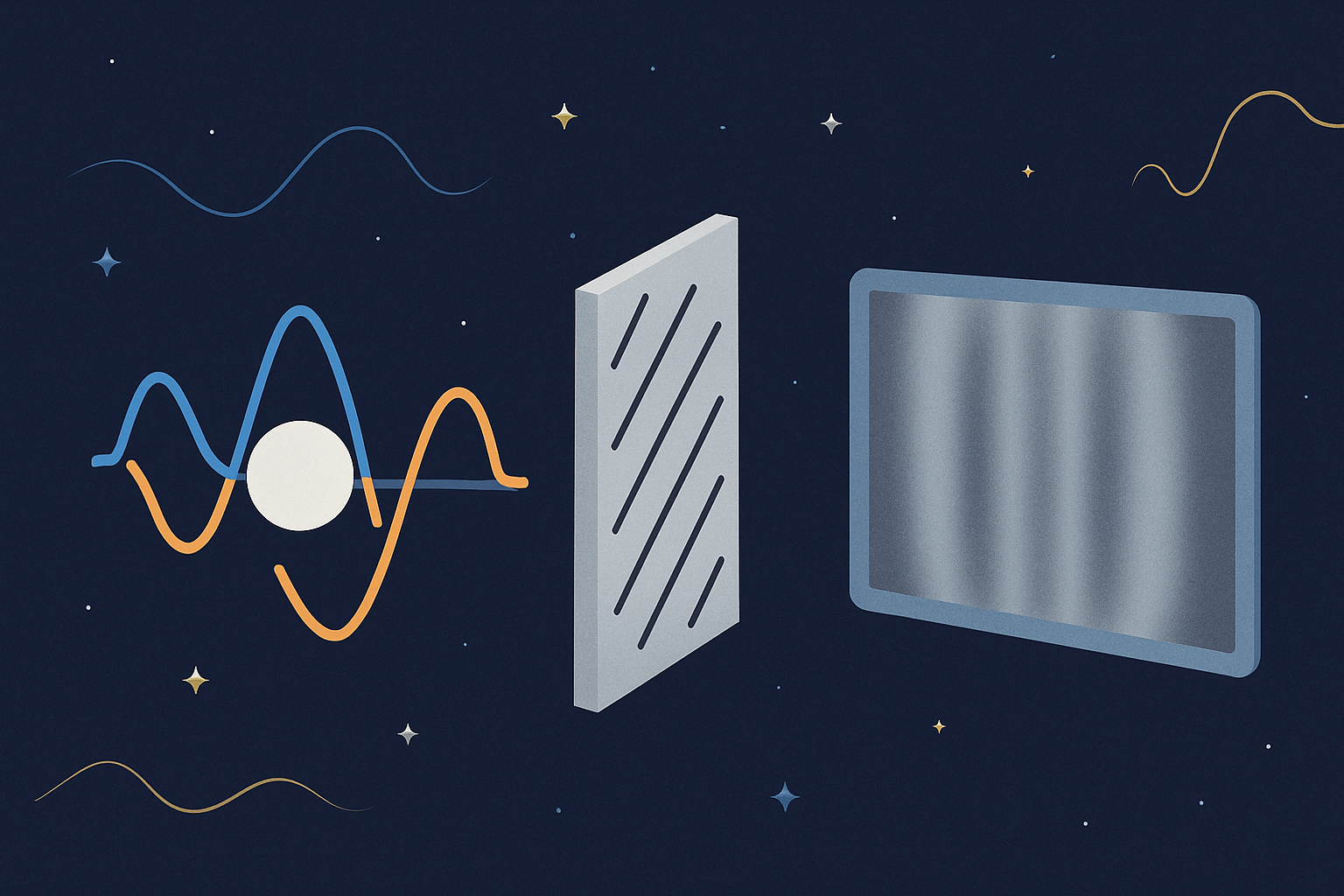

まず、偏光とは何かを確認しておこう。光は波の性質を持っており、そのうち電場が空間のどの方向に揺れているかで「偏光の向き」が決まる──とされている。これは主に古典電磁気学の描像に基づく説明であり、量子力学では、偏光は異なる方向への測定結果の傾向を記述する状態として扱われる。電場が上下に揺れていれば「縦偏光」、左右なら「横偏光」、斜めなら「斜め偏光」となる。斜めの偏光は、縦と横の振動の重ね合わせで表される。

偏光フィルターは、光子の偏光の向きによって、通過する割合が変わり、通ったあとの偏光も変化する。たとえば縦偏光の光は縦の偏光フィルターをそのまま通るが、横偏光の光は通らない。斜め45度の偏光の光は、半分の確率で通り、通ったあとの偏光は縦偏光に変わる。

この操作は空間的な「通る/通らない」とは違う。前回のスリットでは、光子の波の広がりの中でスリットの位置にかかった部分だけが通過した。だが偏光フィルターの場合、光子の波の広がりのほとんどがフィルターにかかるように調整されており、通るかどうかは空間的な位置ではなく、偏光の向きによって決まっている。

フィルターの角度を変えるとどうなるか

前回、30度のフィルターを通すと、通ったあとの状態にわずかな違いが残り、それによって干渉が少しだけ壊れることを述べた。今回は、それが実際にどういう意味を持つのかを具体的に見ていく。

実験構成は前回と同じで、スリットAとBを通る光子に縦偏光と横偏光を与え、そのあとに1枚の偏光フィルターを置いてスクリーンに届くようにする。フィルターの角度を45度にしたときには、縦と横の偏光がすべて45度の偏光に変わるため、もとの違いが失われ、干渉縞がはっきりと現れる。

一方で30度の場合、縦偏光と横偏光は異なる割合で通過し、通過後の偏光も完全には一致しない。そのため、スリットAとBを通った光の違いが一部だけ維持されたままスクリーンに届く。このときのスクリーン像は、干渉縞の構造が弱くなったような形になる。明暗のコントラストが薄れ、はっきりとした縞ではなく、ぼんやりとした干渉の名残のような像が現れる。

この変化をよりはっきり理解するために、極端なケースを見ておこう。フィルターの角度を0度にすると、縦偏光の光子だけが通り、横偏光は完全に遮断される。このとき偏光の違いはそのまま維持されるため、干渉は完全に壊れる。スクリーンには、スリットごとに対応した広がりが重なっただけの像が現れ、干渉縞はまったく現れない。

30度の構成は、その0度と45度のちょうど中間に位置する。偏光の違いが“わずかに”残ることで、干渉の構造も“わずかに”残る。この状態では、光子が干渉したりしなかったりするわけではない。それぞれの光子の状態がやや不揃いで、スクリーン上に現れる干渉の明瞭さがその分だけ弱くなる。

結果として、フィルターの角度を変えていくと、干渉縞のコントラストが連続的に変化する様子が観測される。それは、偏光の違いがどの程度残っているかに応じて、干渉の成立がどれだけ妨げられるかが変わることを示している。この干渉縞のコントラストの変化は、量子力学の理論によって実際に計算することもできる。

偏光の違いは、どうやって測るのか?

ここまで見てきたように、偏光フィルターは、光子の偏光の向きによって通る確率が変わり、通ったあとの偏光もフィルターの向きに揃えられる。この性質は、干渉の構造を変える原因にもなっていたが、見方を変えれば、偏光の向きを測定する手段として使うこともできる。

たとえば、光子の偏光が縦かどうかを調べるには、縦のフィルターを使えばよい。通れば縦だった可能性があるし、通らなければ縦ではなかったのかもしれない。ただし、これだけで断定はできない。なぜなら、通るかどうかは偏光の向きによって確率的に決まり、横偏光のようにまったく通らない偏光もある一方で、それ以外の偏光ではさまざまな確率で通るからだ。

つまり、1回通ったというだけでは、もとの偏光が何だったのかを言い当てることはできない。その結果は、ほかの偏光からでも出る可能性がある。だから量子力学では、同じ偏光状態の光子を多数用意して、統計的に調べるというやり方をとる。たとえば縦のフィルターで100個の光子を測定し、そのうち50個が通ったなら、もとの偏光はおおよそ45度付近だったと推定できる。

このような方法によって、偏光がどの向きだったかを“知る”ことはできるが、それはあくまで間接的な推定にすぎない。実は、偏光の向きを直接調べる手段は他に存在しない。あらゆる偏光の測定は、何らかの方向に対する「通った/通らなかった」という結果をもとに統計的に復元している。つまり、今回見てきたフィルターによる測定こそが、偏光を測るという行為そのものなのだ。

しかも注意すべきなのは、通った光子の偏光は、その時点でもう縦に変わってしまっているという点だ。つまり、通ったという結果が得られた光子について、もとの状態をあとから確かめることはできない。

測定とは、情報を得る操作であると同時に、その情報以外を失う操作でもある。この構造は、偏光に限らず、量子系全体に共通する特徴だ。今回扱った偏光フィルターの話のなかに、それがすでに現れていたことになる。

次回に向けて

今回までは、「誰も見ていない情報」が物理現象に影響を与えるかどうか、という視点から「観測」や「情報の有無」を見てきた。だが次回からは、それが「誰にとって確定していたか」が問題になる。

もし、ある観測者にとって情報がすでに確定していたが、別の観測者にとっては未確定だった──そんな状況がありうるとすれば、「現実」とは誰のもので、どの時点で決まるのか? 次回は、「ウィグナーの友人」という思考実験を通じて、「観測された」という事実そのものが揺らぐ可能性について考える。

コメント