量子力学

量子力学 第5回 周期を観測できるようにする──構造を変換し、干渉を引き出す

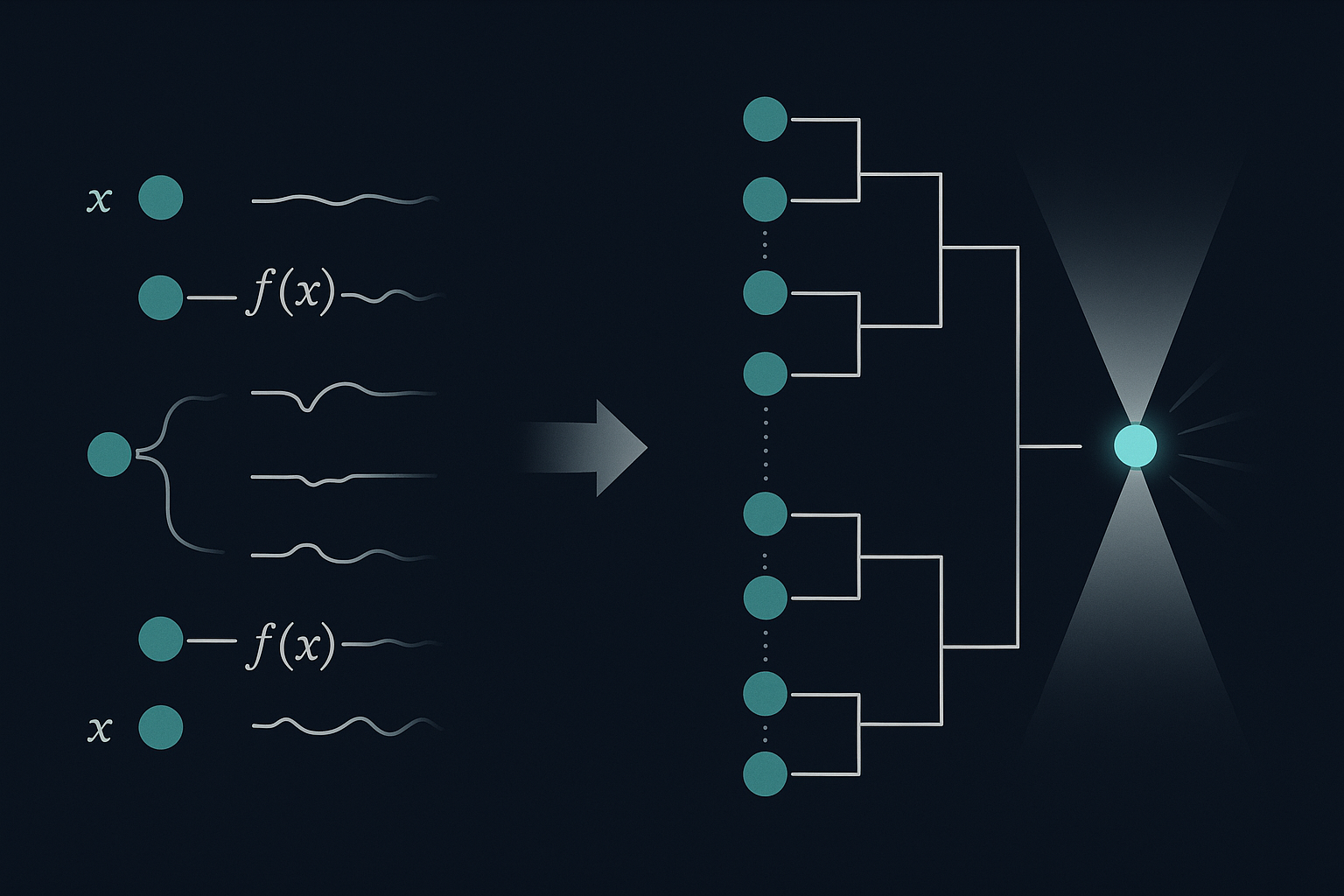

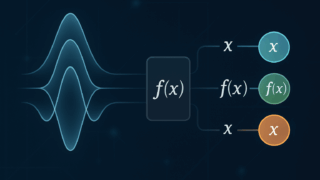

前回、$f(x) = a^x \mod N$ の周期性を、量子状態として物理的に構成した。出力 $f(x)$ が同じになるような $x$──たとえば $x$, $x + r$, $x + 2r$, …──が、同じ $|f(x)\rangle...

量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学