前回、粒子を一つずつスリットに通しても干渉縞が現れ、「どちらを通ったか」が観測可能になると干渉が壊れることを見た。そこから、「観測されると状態が一つに定まる」という説明が生まれてくる。

だが、実験を少し工夫すると、観測されたはずの情報をあとから“消す”ことで干渉が復活するように見える現象が現れる。この構成は「量子消しゴム(quantum eraser)」と呼ばれており、観測と情報の関係を考える上で重要な視点を与えてくれる。

経路の違いを偏光で分ける

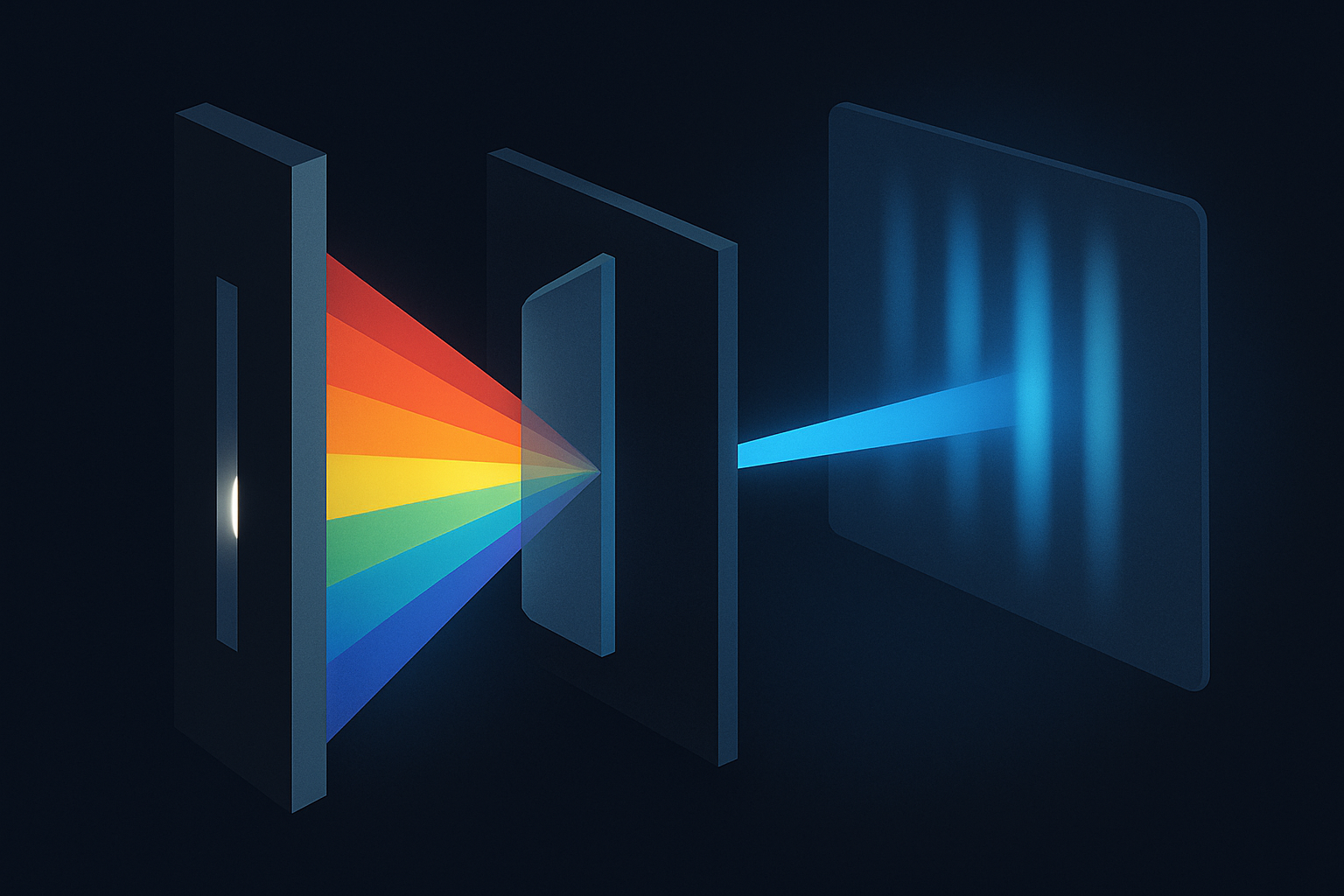

スリットの手前に偏光フィルターを置く構成を考える。たとえば、スリットAには縦偏光フィルター、スリットBには横偏光フィルターを設置する。これによって、スリットAを通った光子は縦偏光に、スリットBを通った光子は横偏光になる。

縦と横の偏光は互いに直交していて、互いに干渉することができない。そのため、スクリーンに届く光子の偏光を区別せずに重ね合わせようとしても、干渉縞は現れなくなる。これは、「どちらを通ったか」の違いが偏光の違いとして現れ、それが干渉を壊す要因になっていると解釈できる。このとき、誰かが偏光を観測しているかどうかは関係ない。見ようと思えばどちらを通ったかがわかる、という構造があるだけで干渉は消える。

フィルターをもう一枚追加すると、干渉が戻ってくる

次に、スクリーンの手前に45度の偏光フィルターを加える。このフィルターは、縦偏光も横偏光も、それぞれ50%の確率で通す。そのため、どちらの経路を通った光子も45度の偏光に変わり、見た目には区別がつかなくなる。

この構成で実験を行うと、再び干渉縞が現れる。さっきまでは消えていた干渉が、45度のフィルターを通したことで復活するのだ。これが「量子消しゴム」と呼ばれている現象である。

この結果は、ひとまずこう理解されやすい。スリットを通ったとき、粒子には縦または横の偏光が与えられ、「どちらを通ったか」の違いが情報として記録された。だが、それを45度のフィルターで“消した”ことで、再び干渉が可能になった。このような理解には一理ある。だが、もう少し踏み込んでみると、事態はやや違った構造を持っていることがわかる。

じゃあ、30度のフィルターならどうなる?

ここで自然に出てくる疑問がある。45度で干渉が戻るなら、30度ではどうだろう? 干渉は消えたままなのか、それとも少しは戻るのか?

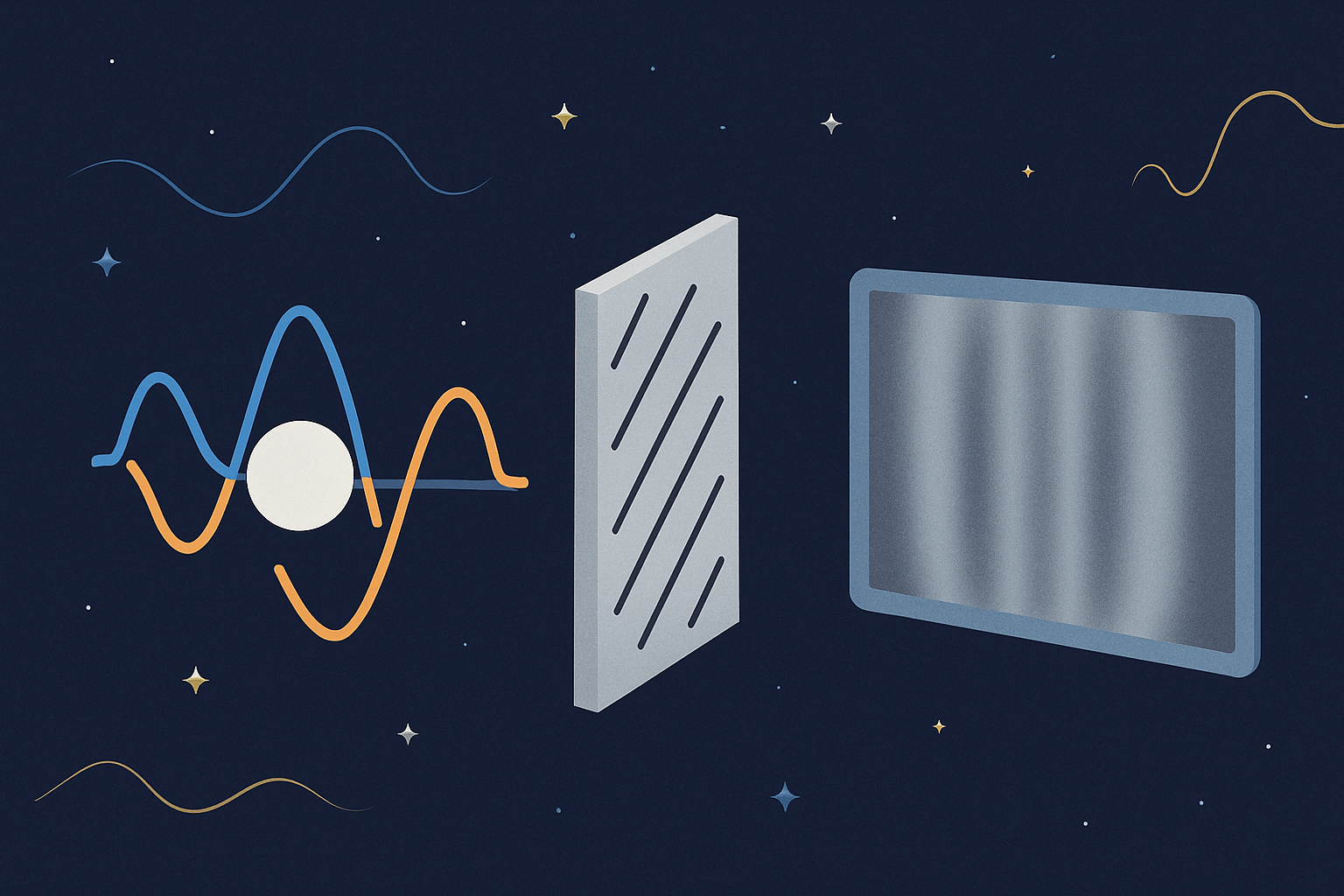

実際には、30度にしても干渉は一部戻ってくる。完全な干渉縞ではないが、縞模様がうっすらと現れ始める。45度に近づくにつれて縞ははっきりしていき、0度や90度(縦または横)に近づくほど干渉は消えていく。つまり、干渉が戻るかどうかは白黒ではない。「どちらを通ったか」がどれだけわからなくなるかに応じて、干渉の程度も連続的に変わる。この観測結果をどう考えればいいだろうか。

情報があったと言えるのは、どんなときか?

量子力学では、どちらのスリットを通ったかの違いが「情報として存在していた」と言えるためには、それがあとからでも区別できる構造になっていたかどうかを重視する。

45度のフィルターを通したあとの光子はすべて同じ偏光状態になり、経路の違いが見分けられなくなる。だから干渉が戻る、と説明される。一方、30度のフィルターでは、通ったあとの状態にわずかな違いが残り、区別の可能性が少しだけ残る。干渉はその分だけ壊れる。

このように、偏光の違いがどれだけ「読み取れるか」によって、干渉がどれだけ壊れるかが決まってくる。情報の有無は、状態そのものではなく、その状態が読み取れる構造の中にあるかどうかに依存している。量子力学はそう考える。

この見方は、従来の「観測されたかどうか」という議論を少し違う方向から整理し直す手がかりになる。だが、観測や記録という言葉の扱いには注意が必要だ。

「消しゴム」という言葉は何を意味しているか

このような構成が「量子消しゴム」と呼ばれるのは、一度消えた干渉があとから戻ってくるという現象に対して、視覚的で直感的な名前が与えられたからだ。

「情報がいったんあったが、あとから消された」と言いたくなる構造があるのは確かだ。だが、量子力学では、「もともと情報として成立する構造になっていなかった」と整理されることもある。どちらの言い方が正しいかは、何をもって「情報がある」とするかにかかっている。その判断基準こそが問題の核心であり、次回はそこに踏み込んでいく。

コメント