「ハーディのパラドックス」と呼ばれる有名な思考実験がある。電子と陽電子が、それぞれ干渉計に入る。構造としては、粒子が特定の経路を選ぶと、途中で交差する“ぶつかりポイント”がある。両方がそこを通れば、粒子は対消滅して検出されない。

ところが実験で、どちらの粒子も“通った”と思いたくなる痕跡をそれぞれに残して、しかも無事に検出されるというケースがある。つまり、ぶつかっているはずなのに、ぶつかっていない。この食い違いが、逆説とされている。

2つの干渉計、1つの交差点

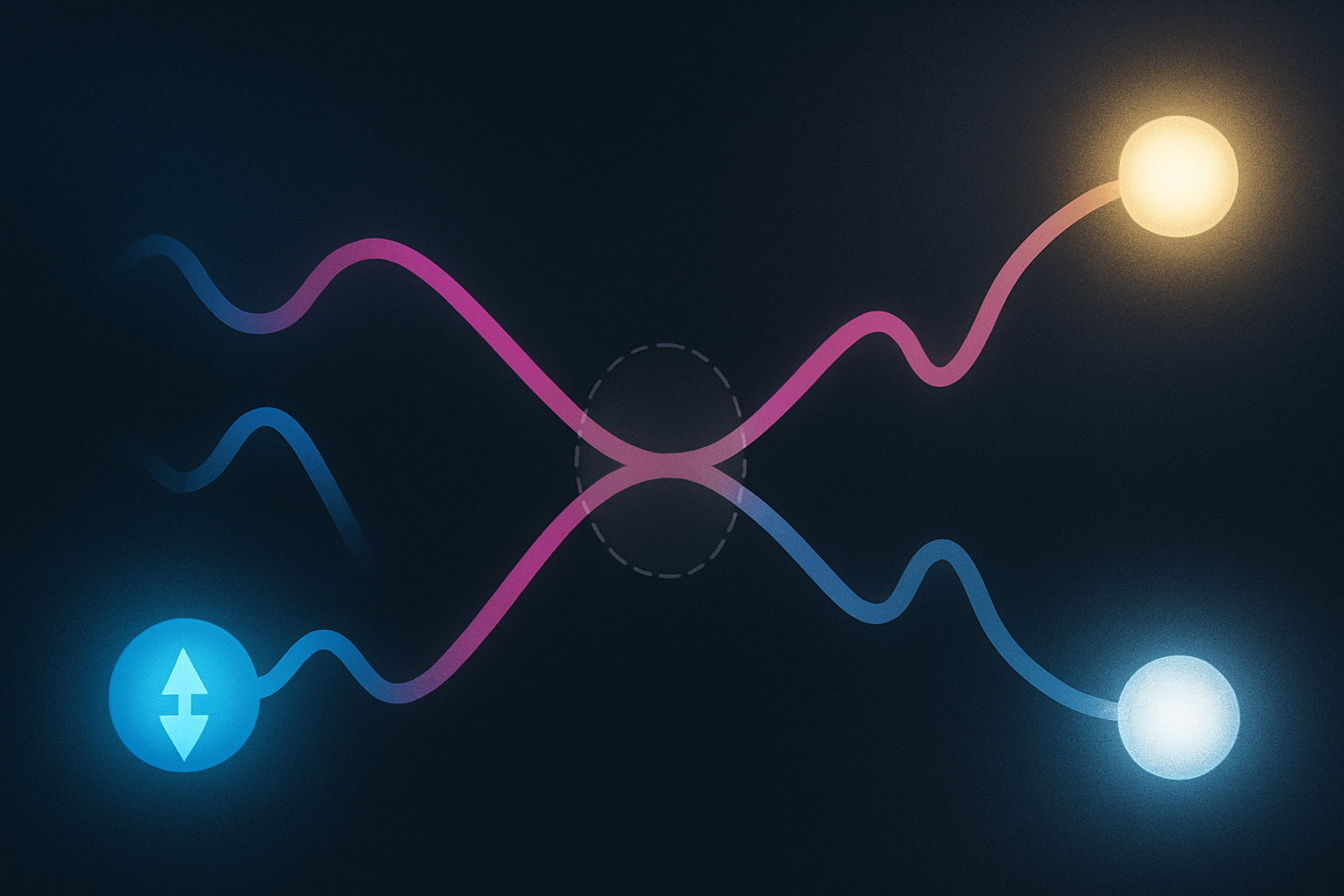

この話の舞台は、2つの干渉計だ。ひとつには電子、もうひとつには陽電子を入れる。どちらも途中で2本のルートに分かれ、最後に再び1本に合流する構造をしている。ただし、この2つの干渉計は完全に独立ではない。ある1か所だけ、電子と陽電子のルートが交差する場所がある。そこを両方の粒子が同時に通れば、ぶつかって対消滅する。逆に、どちらか一方だけが通れば、何も起きずに通り抜ける。

この構成では、粒子がどちらのルートを通るかは確率的に決まり、どのルートを通ったかを直接に観測することはできない。ただし、干渉計の出口で粒子がどこに現れたかを見ることで、ある程度の情報を逆算できる。つまり、「結果から経路を推測したくなる」構造になっている。

通ったとしか思えないのに、消えていない?

この干渉計では、もし干渉が完全に成立していれば、粒子は特定の出口に高い確率で現れるように設計されている。たとえば電子なら、通常は出口Ceで観測される確率が非常に高く、もう一方の出口Deで観測される確率は非常に低くなる。

ここで言う「Ceに出る」とは、電子がその場所で観測される確率が高いという意味であって、何かがそこから物理的に出てくるというわけではない。Deでの検出確率もゼロではなく、測定を繰り返せば稀に観測されることもある。

このとき、電子と陽電子を同時に干渉計に入れた構成で、Deでの検出が単独のときよりも偏って多く現れるようなケースがあれば、その原因を何かに求めたくなる。もっとも疑われるのが、交差点Pに陽電子がいた可能性だ。陽電子についても同様で、Dpに出たなら、交差点Pを通ったのだろう、と判断したくなる。

電子がDeに出たうえで、陽電子もDpに出たケースが観測されることがある。どちらも「交差点を通った」と言いたくなるような結果を出しているのに、実際には消滅していない。両方が同時に通ったなら対消滅しているはずなのに、検出されたということは、消えていない。この食い違いが、ハーディの逆説と呼ばれているものの中核だ。

DeやDpに出たからといって、交差点を通ったと言えるのか?

いいえ。Deに粒子が観測されたからといって、電子が交差点Pを通ったと断定することはできない。そう考えたくなる構造に見えるかもしれないが、実際にはそうではない。

CeやDeという名前は、干渉の結果として粒子が出やすい場所・出にくい場所を示す記号にすぎない。Deで粒子が検出されるのは、予想された干渉パターンと異なる結果が出た、というだけであって、それが「交差点を通ったこと」を意味するわけではない。

この「予想された干渉パターン」とは、電子や陽電子を単独で干渉計に入れたときに現れるパターンを指す。電子だけならCeでの検出確率が非常に高く、Deに出ることはほとんどないように調整されている。陽電子も同様にCpに出るよう設計されている。

では、なぜDeやDpに出てくるのか?

電子と陽電子を同時に入れた場合、交差点Pで対消滅が起きるケースは観測に現れない。そのため、検出されるのは、対消滅が起きなかった経路の重ね合わせによる干渉パターンだけになる。つまり、干渉の構成が変わるのだ。

観測されるのは、対消滅が起きなかった3つの経路パターン──電子が交差点を通らず、陽電子だけが通った経路。陽電子が交差点を通らず、電子だけが通った経路。そして、両方とも交差点を通らなかった経路──の重ね合わせである。これらが干渉を起こし、新たな出現パターンを作る。

その結果、DeやDpに粒子が観測されるようになる。だが、それは新しい干渉パターンの統計的な現れにすぎず、「交差点を通ったことの証拠」ではない。電子も陽電子も、Pを通ったとも通らなかったとも言えない状態のまま装置を通過し、その結果としてDeやDpに現れることがある。

量子力学では、Ce・De・Cp・Dpに粒子が現れる確率を、3つの経路の重ね合わせ構成から厳密に計算できる。実際、2004年のIrvineらによる光子実験では、Hardy型のDe/Dp同時検出などの出現確率が理論予測と整合的に観測されている。

次回

こうした逆説的な振る舞いは、量子力学の何が破れているのかを改めて問い直すきっかけにもなる。

たとえば、「隠れた変数」と呼ばれる考え方は本当に否定されたのだろうか?──次回は、そこに踏み込む。

コメント