量子力学

量子力学 第12回 量子力学の解釈とは何か

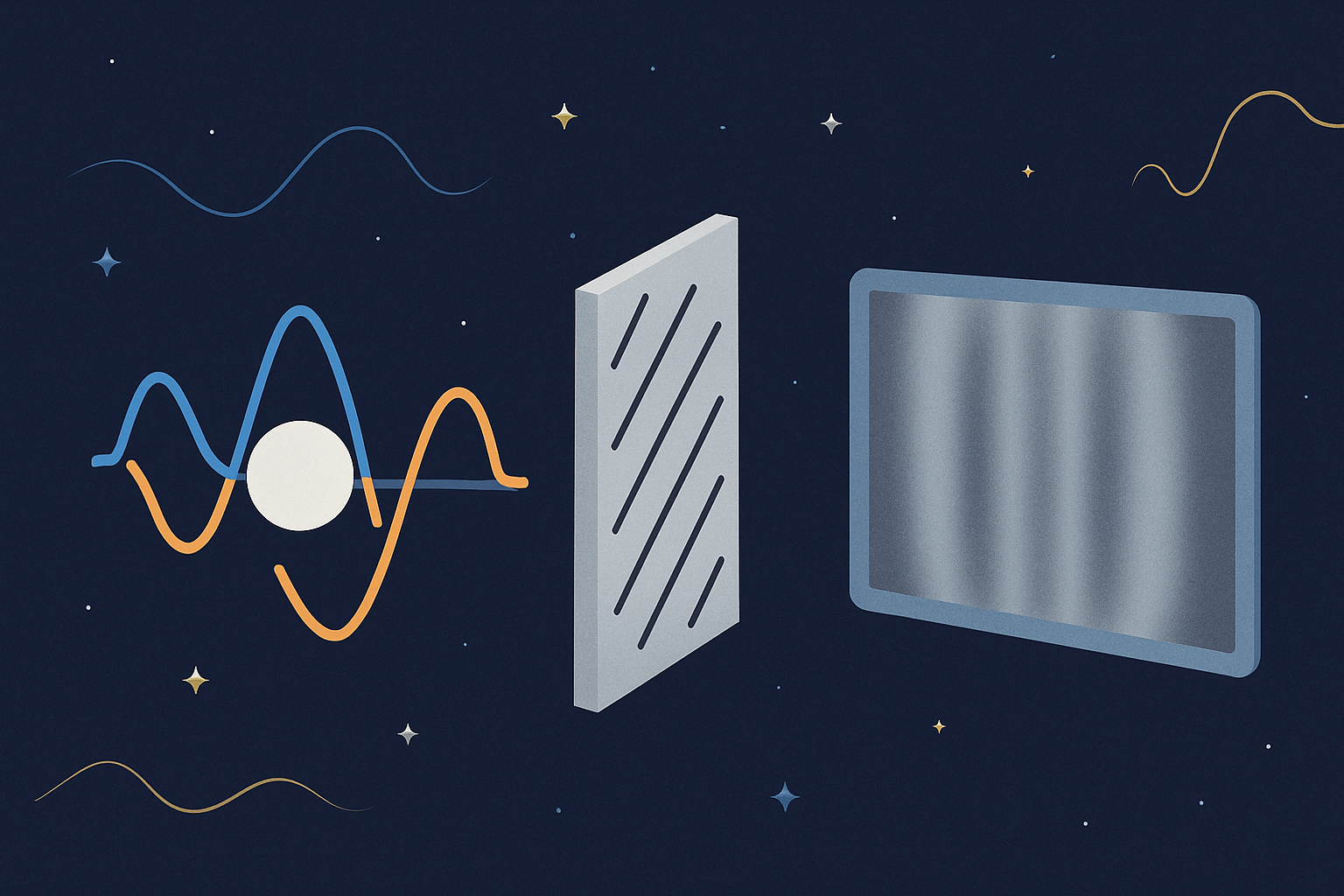

量子力学は、観測された結果の分布を正確に予測できる理論であり、長年にわたって数多くの実験的検証にも耐えてきた。前回見たように、その枠組みは観測の限界に根ざして構成されている。にもかかわらず、量子力学が「不思議な理論」とされるのは、観測の前に...

量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学