前回見た1ペア構成の実験では、Bという光子が2つの経路のどちらかを通る際、その情報がAという別の光子の偏光に記録されるようになっていた。AをH/Vの偏光基底で測定すれば記録された経路が読み出され、+45°で測定すれば読み出せない。記録が読み出せないときに限ってBには干渉が現れた。量子力学の教科書にもしばしば載るこの仕組みを、Proiettiらは2ペア同時に扱うよう拡張し、さらに一歩踏み込んだ問いを実験的に立てている。

4光子構成で問われた記録どうしの整合

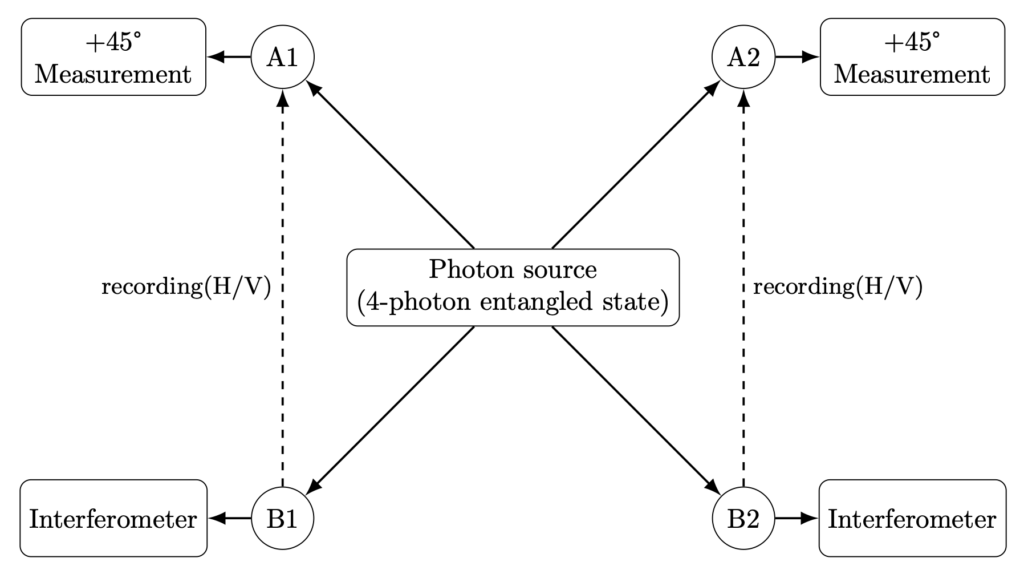

実験で使われたのは、4つの光子からなるエンタングル状態である。ラベルとしてはA1–B1とA2–B2の2ペアに分かれているが、生成時点でそれらは独立ではなく、偏光状態に強い相関が仕込まれている。このうちB1とB2はそれぞれ2経路干渉計に入り、経路1を通ると対応するAの偏光がH(水平)、経路2を通るとV(垂直)になるようにして、経路情報がA1とA2に記録される。つまりA1とA2は、それぞれB1とB2の経路情報を偏光というかたちで記録している。

この構成で、A1とA2を+45°方向で同時に測定すると、観測結果に顕著な偏りが現れる。A1とA2がともに+45°あるいは−45°で揃う確率が高く、食い違う結果になることは稀だった。ここで重要なのは、+45°で測定するというのは、第7回でも見たように、記録された偏光から経路情報を読み出せなくする操作だということだ。測定結果としては何らかの偏光が出るが、それがH/Vのどちらだったかという情報は失われる。つまり、経路情報があったとしても、それは測定によって消されてしまう。記録を読もうとしない測定をしたときに、A1とA2の出力が一致していた。この事実をどう受け取るかが、今回の問いになる。

「一致するように作った」構成だったのか?

A1とA2の測定結果が一致していたと聞いて、多くの人がまず思うのは、「それって最初から揃うように光子を作ってあったんじゃないのか?」という疑問だろう。実際、その通りである。この実験で用意された4光子のエンタングル状態は、+45°で測ればA1とA2の偏光が揃いやすくなるように設計されている。全体が「偏光が揃っているように見える状態」と「反対に揃っているように見える状態」の重ね合わせとして準備されており、+45°方向の測定ではその相関が表面に現れる。

逆にH/Vのような方向で測定すると、その偏光の揃いは打ち消しあい、A1とA2の一致確率は単なる50%になる。つまり、+45°でA1とA2が一致していたというのは、構成上当然の結果であり、量子力学の理論の範囲で十分に説明がつく。

ただしここで、「A1とA2はそれぞれB1とB2の経路情報を記録していたのだから、Aの一致はBの経路の一致を意味していたのでは?」という読みが生まれがちだ。しかし、それは測定設定の意味を見落としている。

Aの偏光が一致していても、Bの経路が一致していたとは限らない

Aの偏光は確かに、Bの経路に応じてHかVのどちらかになっていたかもしれない。だが、+45°で測ってしまえば、HであろうがVであろうが、測定結果としては+45°か−45°のいずれかが50%の確率で出てくる。つまり、測定結果はBの経路とはまったく関係がない。このような測定設定のもとでA1とA2の偏光が一致していたとしても、それを「記録された内容が一致していた」と読むことはできない。情報を読まない設定で測定した結果に、記録の整合を読み込むことはできないからである。

一致していたのは、記録された情報ではなく、単にエンタングルされた偏光状態に現れた相関だった。そこに意味を見出そうとするなら、それは物理的な事実ではなく、観測者の直感が作り出した幻想にすぎない。

意味があるように見えて、実は意味がない

この実験の価値は、技術的には明らかに高い。4光子のエンタングル状態を安定に生成し、その偏光相関を高精度で測定するというのは、量子情報実験として難度の高い操作である。その意味で、実験物理としての完成度は高く、現代的な「複数の観測者」を含む構成を現実に再現したという点では特筆に値する。

だが、A1とA2の結果が一致していたという事実に、観測や記録の意味を重ねようとすると、議論は破綻する。その一致には、意味があったように見えただけで、実際にはなかった。測定の設定が情報の可視性を決定する量子力学では、「記録があったのか」という問いそのものが測定設定によって意味を失う。これは量子観測の根本的な特徴であり、その直感とのずれを通してこそ、次の問いが浮かび上がってくる。

次回予告:順序が意味を持たない世界──プロセスマトリクスへ

今回の結果には解釈の対立も矛盾もない。だがそれにもかかわらず、直感的には「何かが記録されていたはずだ」「記録されたものが一致していたのでは?」と思いたくなる。そうした発想の背後には、観測には順序がある、という暗黙の前提がある。だがその順序すら、理論の中で崩れうるとしたらどうだろうか。次回は、「順序そのものが定まらない構造」を扱う理論──プロセスマトリクスを紹介する。記録も観測も、時間の前後関係なしに記述されるような世界では、量子力学の姿はどう変わるのか。その先を見にいく準備が整った。

コメント