量子力学は観測のたびに世界の様子が変わるように見える、不思議な理論だ。この連載では、その根本にある仕組みを、実験や理論の構成を通して丁寧に追っていく。

波のようにふるまう粒子

量子力学というと、「粒子が波のようにふるまう」とか、「観測するまで結果が決まらない」といった話を耳にすることがある。中でも「重ね合わせ」や「収縮」といった言葉は、量子の世界を語るうえで避けて通れない。

たとえば、電子が「上向きスピン」と「下向きスピン」の両方の状態にある、とか。観測した瞬間に、その状態が「一つに決まる」とか。言葉としては聞いたことがあっても、実際に何が起きているのかは、そう簡単にはのみこめない。

なぜ物理学者たちは、そんなに奇妙なことを真剣に議論しているのか?それは、そうしなければ説明できない観測結果が、実際にあるからだ。そのもっとも有名な例が、「二重スリット実験」と呼ばれるものだ。

一つずつ粒子を通すと、波になる

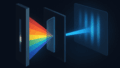

実験のしくみはこうだ。電子や光子などの粒子を、一つずつスリットのある壁に向けて飛ばす。スリットは2つ並んでいて、その先には粒子が当たった場所を記録するスクリーンが置かれている。

ここで重要なのは、粒子を一つずつ飛ばすという点だ。同時にたくさん通すのではなく、十分な間隔を空けて、まさに一粒ずつ撃ち出す。つまり、他の粒子とぶつかったり干渉したりする余地はない。

それなのに、粒子がたくさん通過したあとでスクリーンを見てみると、奇妙な模様が現れる。それは、波が二つのスリットを通って干渉したときにできる、あの縞模様――干渉パターンだ。

粒子を一つずつ飛ばしたのに、全体としては波のようにふるまっている。誰とも出会っていないはずなのに、粒子はまるで自分自身と干渉しているかのように見える。

では、どちらのスリットを通ったのか?

当然、次の疑問が出てくる。「粒子はスリットAとスリットBのどちらを通ったのか?」

それを確かめようとして、スリットの近くに検出器を置き、粒子がどちらを通ったかを観測できるようにしてみる。すると、不思議なことが起きる。

干渉パターンが消えてしまうのだ。スクリーンには、2つのスリットの形に対応した分布――つまり普通の粒子らしい分布――が現れる。

観測しなければ、粒子は波のようにふるまう。観測すれば、粒のようにふるまう。つまり、観測の有無によって、粒子のふるまいが変わってしまう。

しかも、これは「自分が観測結果を知ったかどうか」には関係がない。装置が観測しただけで、結果は変わる。つまり、「最初からどちらかに決まっていたけれど、知らなかっただけ」という説明ではうまくいかない。

粒子はなぜスリットを通るのか?

ここで、こんな疑問を持つ人がいるかもしれない。「スリットの中央を正確に狙って粒子を打ち出したら、真ん中の壁にぶつかってしまうんじゃないか?」

そう思いたくなるのは当然だ。スリットは細く、壁のほうがずっと広い。どれだけ精密に狙っても、ぴったりスリットに入れるのは難しそうに見える。しかも、スリットは2つある。どうして両方に関わるようなふるまいが起きるのか?

ところが、実際の実験では、粒子を一つずつ撃ち出しても、一定の割合でスリットを通り抜け、スクリーンに到達する。そしてその分布を見てみると、干渉縞が現れる。つまり、粒子はスリットを「どちらかに」通ったのではなく、両方に関わっていたとしか思えないふるまいをしている。

なぜそんなことが起きるのか?

ここで重要なのは、粒子が「まっすぐ」「一点から」飛んでいるわけではないという点だ。実際には、粒子はある広がりを持って撃ち出されている。まるで光を少し拡げたように、横方向に幅を持った形で進んでいく。だから、両方のスリットに波がかかるようなふるまいが起きうる。

もちろん、すべての粒子がスリットを通るわけではない。広がっているとはいえ、波の端のほうはスリットに届かず、壁にぶつかってしまう。撃ち出した粒子のうち、実際にスクリーンに届いて記録されるのは一部だけだ。

このような広がりを持つ状態は、量子力学では「波動関数」と呼ばれ、その形や広がり方をあらかじめ調整できる。実験では、スリットの位置にちょうど波がかかるように粒子の状態を整えてから撃ち出している。だから、両方のスリットを通った成分が干渉して、スクリーンに縞模様が現れる。

つまり、「粒子を一つずつ打ち出す」という操作そのものが、うまく調整された波の広がりを通じて、干渉を引き起こすような条件を作っている。通らなかった粒子は記録されず、通ったものだけが干渉パターンを形づくっていく。

重ね合わせと収縮 ――そして確率のルール

この干渉パターンが出るということは、粒子がスリットAとスリットBの両方の経路に関わっているということを意味している。どちらか一方を通っただけなら、波がぶつかって縞模様になるような干渉は起きない。

そこで物理学者たちは、こう考えるようになった。「粒子は、スリットAを通る状態とスリットBを通る状態の重ね合わせにある」。言いかえると、「Aを通った」とも「Bを通った」とも言えない状態にある、ということだ。

この重ね合わせの状態では、2つの経路が波のように重なり合い、場所によって強め合ったり打ち消し合ったりする。その結果として、スクリーンには干渉縞が現れる。波が起こす現象に似ているが、ここで起きているのは、粒子1個のレベルでの干渉だ。

そして、観測によって粒子が「どちらを通ったか」が記録されると、干渉は消える。これは、重ね合わせの状態が観測の瞬間にどちらか一方に「収縮」するからだと説明される。

さらに、観測したときにどちらに収縮するか――たとえばスリットAかBか――は、実験ごとに異なることがある。その結果は、確率のルールによって予測される。量子力学では、「この条件ではスリットAを通る確率が高い」「Bの方がやや少ない」といった形で、統計的な予測が可能になる。

このように、重ね合わせと収縮と確率的なふるまいという三つの要素は、量子のふるまいを正確に記述し、観測結果を予測するために導入された考え方だ。

では、実際には何が起きているのか?

ここで紹介したのは、実験で得られた結果をどう説明し、どう予測するか、という「使える理論」の話だ。量子力学はその意味では驚異的にうまくいっている。

けれど、それでもやはり、次のような問いは残る。

- 粒子は、観測される前にどこを通っていたのか?

- 「観測すると状態が収縮する」とは、実際には何が起きているのか?

- 重ね合わせは、本当に現実に存在しているものなのか?

こうした問いに対して、明確な答えは出ていない。物理学者たちはさまざまな「解釈」を提案してきたが、どれも観測結果は同じになる一方で、背後にある世界のイメージは大きく異なっている。

次回は、この「では実際に何が起きているのか?」という問いに対して、どのような考え方が提案されてきたのかを紹介していこう。

コメント