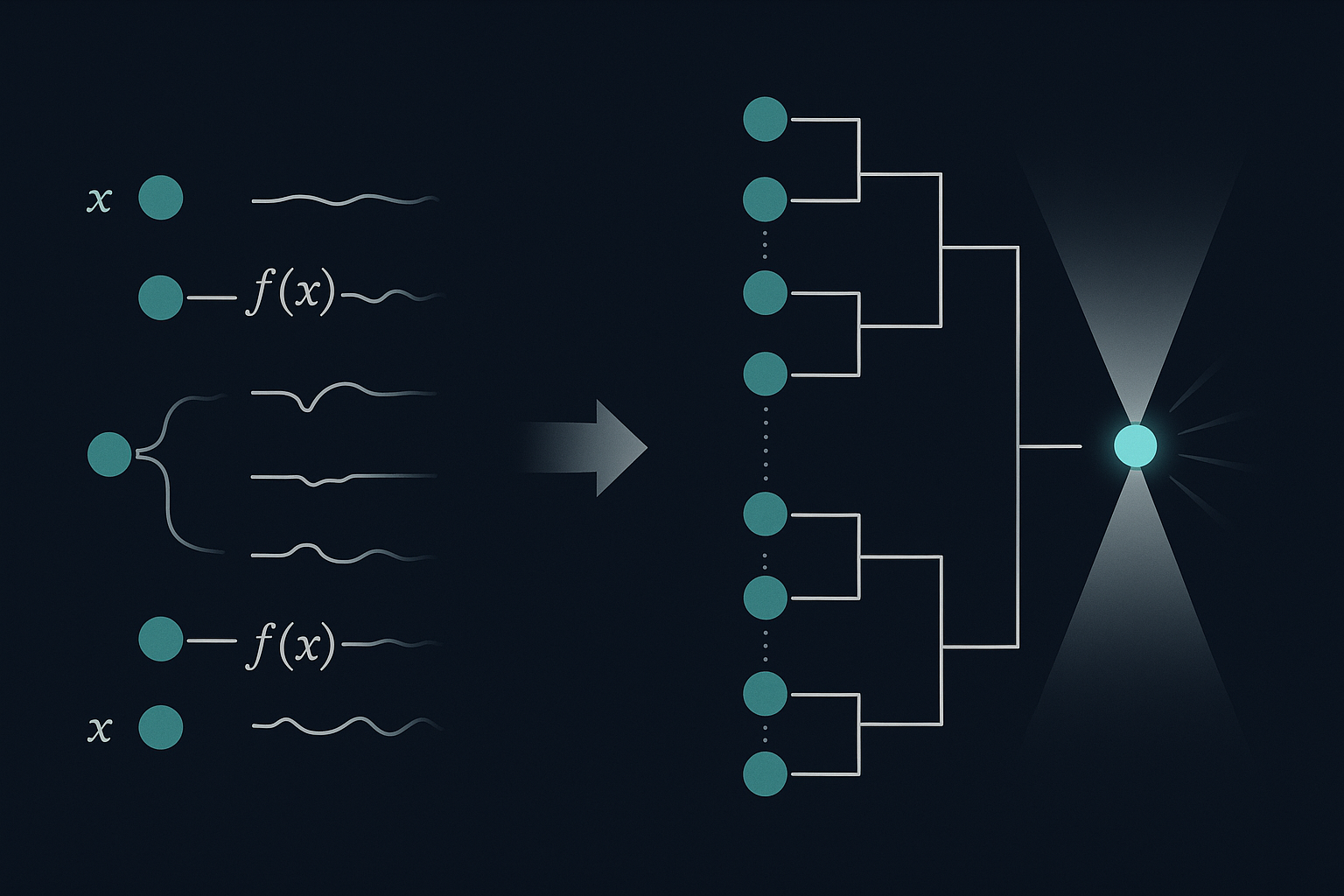

前回、$f(x) = a^x \mod N$ の周期性を、量子状態として物理的に構成した。出力 $f(x)$ が同じになるような $x$──たとえば $x$, $x + r$, $x + 2r$, …──が、同じ $|f(x)\rangle$ にまとめられ、周期性を持った系列が状態として物理的に存在している。

だが、これをそのまま観測しても周期は得られない。観測は、状態の中からランダムに一つを選ぶ操作にすぎず、そこに周期が含まれていようが、それを明示的に読み取ることはできない。周期を浮かび上がらせるには、観測の前に状態を変換する必要がある。

まず、どのビットを観測するかを決めておく

状態は、次のような2つのレジスタに分かれていた:

- 入力レジスタ:$x$ の値を保持する側(周期構造が埋め込まれている)

- 出力レジスタ:$f(x)$ の値を書き込んだ側

Fourier変換を施すのは入力レジスタのほうであり、出力レジスタには何も操作をしない。むしろ、出力側は先に測定して、ある1つの $f(x_0)$ に固定してしまう。

この観測によって、$x_0$, $x_0 + r$, $x_0 + 2r$, … のような周期 $r$ に沿った $x$ だけが残る状態になる。つまり、入力レジスタには周期ごとの系列が等重みに重なった状態ができあがる。

Fourier変換は、平均からのずれに応じて構成を並べ替える

ここに対して、量子 Fourier 変換を入力レジスタ全体に施す。これは、以下のような構成になっている:

- 最上位ビットから順に、Hadamardゲートをかける

- それぞれのビットに対して、下位ビットからの制御付き位相回転を順にかけていく

- 最後に、すべてのビットを反転(ビット順を逆転)

これらのゲートはそれぞれ単純な物理操作で構成できる。Hadamardはコヒーレントな分岐、制御回転は共振器を通じた結合、反転は配線順の変更やビットの再ラベルで実装される。

この操作は、入力レジスタの状態構成を「どの周期で構造がまとまっているか」に応じて振幅の偏りが生まれるような形に再構成する。

干渉は、周期の一致・不一致によって強調と打ち消しを生む

なぜこれで周期が観測に現れるのか。理由は、周期 $r$ に沿って等間隔に並んだ $x$ の構成が、Fourier変換によって加算されたとき、周期に対応する周波数成分でだけ強め合う構造を持っているからだ。

たとえば、周期 $r = 4$ のときは、$x = 3, 7, 11, …$ のような $x$ が含まれている。Fourier 変換では、それぞれの $x$ に対応した位相をつけて重ね合わせる。周期が合っていれば、それらの位相はぴったりそろい、結果としてその周波数に集中する。逆に、周期と合わない周波数では、位相がずれて互いに打ち消し合い、振幅がほぼゼロになる。

このようにして、周期に対応する周波数だけに振幅が集中するような状態が得られる。これは数学的操作ではなく、干渉という物理効果が、構造に対して選択的に作用した結果である。

観測は、振幅が集中した場所を引き当てるだけ

Fourier変換のあとに入力レジスタを観測すれば、偏りのある確率分布から $k$ が得られる。この $k$ は、重ね合わせ中にあった周期 $r$ に応じた構造が干渉によって集中した位置に対応している。

つまり観測で得られるのは、周期構造に対して干渉が強調された結果の出力である。周期を直接測っているのではない。周期に対して正しく干渉するように状態を物理的に変換しておいたからこそ、周期情報が観測に現れるのだ。

そして、得られた周期情報から因数が出るのは、構造を作っておいたから

観測で得られた $k$ は、もとの重ね合わせ幅 $Q$ に対して、$k/Q$ が $r$ の逆数に近い比になる。そこから周期 $r$ の候補を絞り込むことができる。そして、$a^r \equiv 1 \mod N$ の構造が成り立つような場合には、因数が取り出せる。

だがそれは、$a^x \mod N$ という構造を量子的に作り、周期構造を物理的に含む状態を用意し、そこに干渉を起こすように設計された結果として現れている。構造がなければ干渉も偏りも起こらず、観測結果もバラバラになる。

因数が得られるのは、周期という構造が状態の中に物理的に実在していたからに他ならない。

この回のまとめ:周期を測ったのではない。周期に干渉を起こしただけだ

Fourier変換とは、状態に含まれた構成に対して、周期ごとの並びに干渉を起こし、出力の偏りを作る操作だった。それは、各構成に異なる位相を与え、周期がそろっていれば強め合い、そろっていなければ打ち消し合うという物理的な効果によって実現されている。

観測は、その偏りの上で引き当てただけだ。周期を直接測ったわけではない。構造を作り、変換を加え、干渉が起きるようにした。だからこそ、周期が見えた。そしてその構造の性質から、素因数を含むような形が導かれた。

ただし、干渉が構造を強調するとはいえ、得られる観測結果が常に周期の情報を正確に含んでいるとは限らない。構成された状態や干渉のズレ、また周期の取り出し方の性質によって、誤った候補が出てくることもある。得られた周期候補が正しくなかったり、因数が出ない場合もあるが、構造全体が設計通りに機能していれば、何度か繰り返すだけで高確率に正解へ到達する。確実性は、構造の再現性と繰り返しによって担保されている。

こうして、Shorのアルゴリズムでは、周期構造を作り、それを干渉によって観測可能にするという構成が完成する。だが、これが現実に使えるかどうかは別の問題だ。

現在使われているRSA暗号の鍵長は2048ビット以上が主流で、それを分解するには数千ビット以上の量子ビットが必要になる。誤り訂正を加味すれば、数百万規模の量子ビットが求められるという見積もりもある。

実際の量子計算機では、2020年代に入りようやく20量子ビット規模で小さな整数($N = 21$ など)の分解が試みられている段階だ。Shorの構造自体は変えようがないが、それを現実に動かせるかどうかは、量子ビットの安定性と回路の深さ、そして誤り訂正の技術にかかっている。

コメント