量子力学

量子力学 第8回 順番を確定させずに協力する――プロセスマトリクスという構成

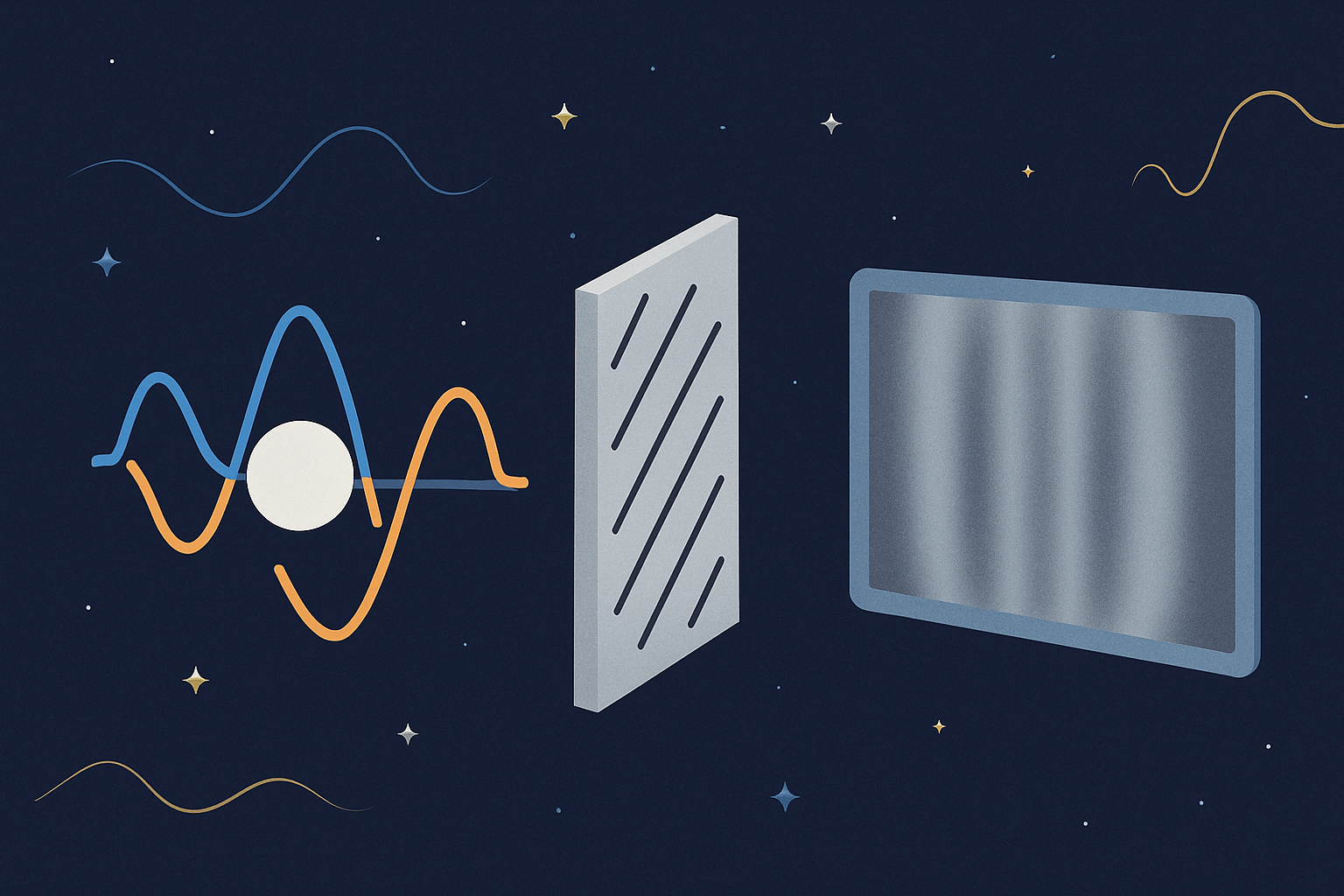

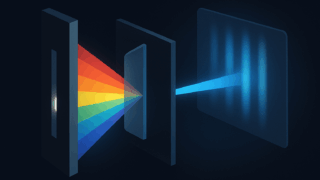

量子力学では、操作の順序が結果に影響することがある。測定してから操作する場合と、操作してから測定する場合とでは、得られる結果が異なることがある。これは一見すると当たり前の話に見えるかもしれないが、量子系ではこうした順序の影響が非常に本質的な...

量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学  量子力学

量子力学