Groverのアルゴリズムでは、すべての構成を重ね合わせた状態を用意し、正解にだけ符号を反転させる操作(oracle)と、振幅を平均で折り返す操作(振幅反転)を繰り返すことで、正解構成の振幅だけを強調していく。この操作が何回か繰り返されると、最終的には正解構成の振幅が大きくなり、観測によってそれが高い確率で現れるようになる。

だが、ここまでの説明ではまだ、「なぜそれで“答えが得られる”ことになるのか」が曖昧なままだ。正解に印をつけた、振幅が変わった──それはわかる。だが、その状態からどうやって実際に結果が出るのか、つまり「観測によって構成が現れる」とは、どんな物理現象なのか。今回はそこに焦点を当てる。

観測はどう実装されているか?

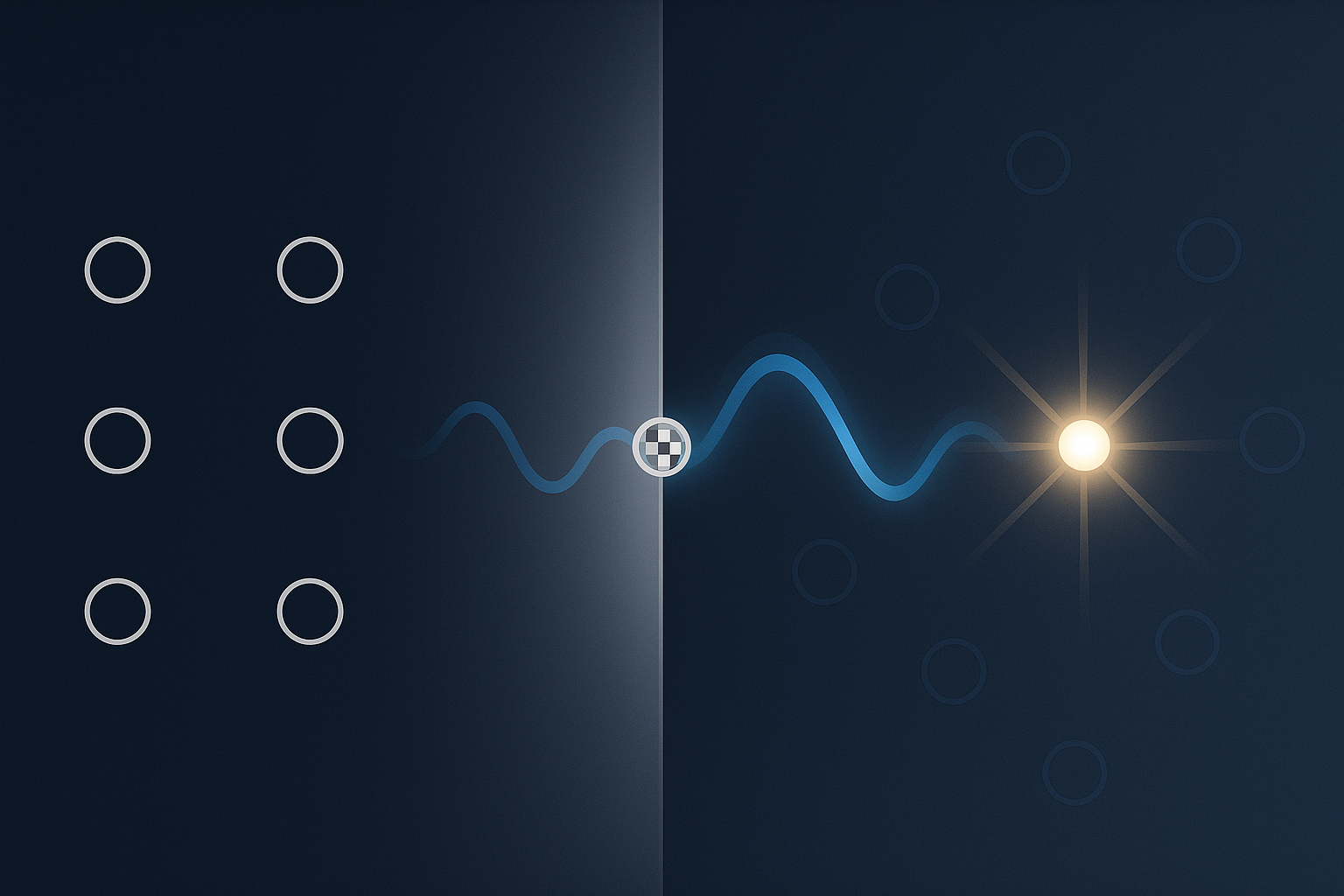

量子状態は、ビットごとの値ではなく、構成全体をひとまとまりに含んだ状態として表現される。第1回でも見たように、これは超伝導回路における電磁場の振動状態に対応しており、回路全体にまたがる量子的構成になっている。

その状態を観測するには、量子ビットの値を外部から読み取る仕組みが必要になる。ここで使われるのが、以前にも登場した共振器だ。第1回では、量子ビット同士を結合してもつれを作るために使われていたが、読み出しでも同じ装置が活用されている。

読み出し用の共振器にマイクロ波パルスを通すと、量子ビットの状態に応じて反射信号や透過特性がわずかに変化する。この変化を外部の測定器が検出することで、各ビットが「0」か「1」かという情報が得られる。そして複数のビットが同時に測定されることで、構成全体──たとえば「0001」や「1010」──として観測結果が得られる。

現在の量子コンピュータで観測できるのは、こうした構成がどれか一つ現れるという出力結果だけであり、どの構成が現れやすいかは、それぞれの振幅の大きさによって決まる。

この読み出しによって、量子状態は外部と不可逆に相互作用し、他の構成と干渉できなくなる。どれか一つの構成に状態が固定され、それが出力として得られる。これが観測という操作の物理的な意味である。

なぜそれで正解が出てくるのか?

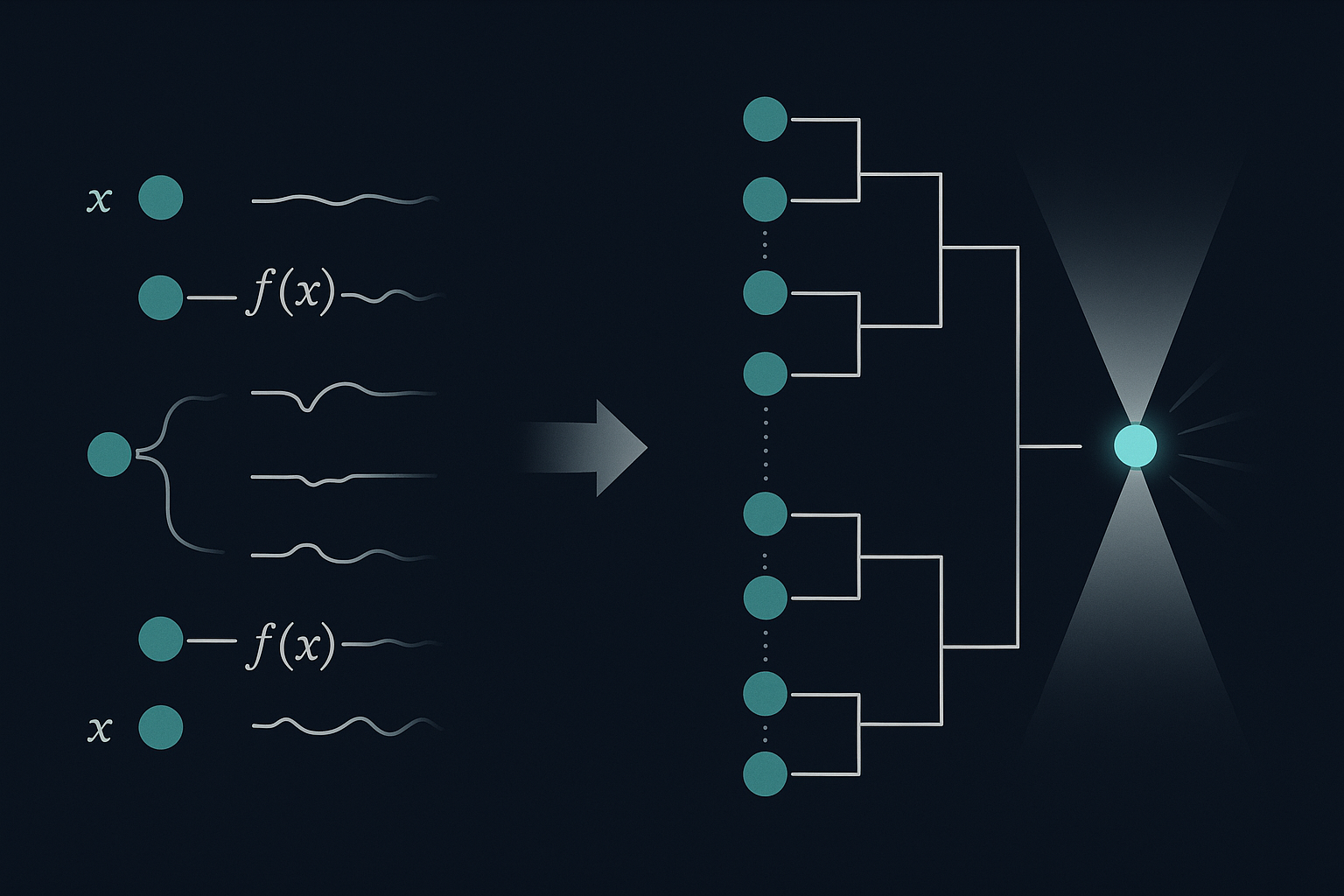

何も操作をしなければ、観測でどの構成が出るかはすべて等確率だ。だがGroverでは、oracleによって正解構成にだけ符号を反転させ、さらに振幅反転でその成分だけを強調するという操作を行っていた。これはすべての構成の中で、正解の振幅だけを高めていく構造になっている。

構成が観測される確率は、振幅の大きさの2乗に比例する。だからこそ、正解構成の振幅を高めておけば、観測でそれが現れる可能性が高くなる。Groverのアルゴリズムは、計算によって観測される構成そのものを事前に設計しておく操作だと言える。

干渉で振幅を集中させる──振幅反転の働き

振幅反転は、第2回でも見たように、「すべての構成の振幅の平均を基準にして、各構成の値を折り返す」操作だった。これによって、正解構成の振幅は一気に増加し、他の構成の振幅は抑えられる。印をつけただけでは何も変わらないが、干渉によって状態全体が変形されることで、正解構成が目立つようになる。

たとえば、候補数が16(4量子ビット)の場合、初期状態では各構成の出現確率は6.25%。1回Groverの操作を行うと、正解構成の出現確率は28%程度に上昇し、2回目で62%、3回目には**94%**を超える。状態全体が干渉によって、「正解が観測されやすい形」に変形されていく。

この変化は、各ビットを個別に操作しているのではなく、状態全体を一括して扱っている操作によって起きている。これは第1回でも見た通り、量子状態が複数の構成を同時に含んでいるという性質に基づく。Hadamard操作などで作られた構成空間の中を、全体として動かしているというのが、Groverの特徴だ。

なお、振幅は構成空間内を回転しているため、操作回数によって確率は上下する。たとえば4回目には確率が81%程度に下がるが、その後ふたたび高くなることもある。

出力とは、状態の中に現れていた構成を読み取ること

最終的に観測によって構成が出てくるとき、それは操作の結果として状態の中に浮かび上がっていたものが読み取られただけである。外部の装置は、振幅の大きさに応じて構成を選ぶ仕組みになっており、それ以上の情報──たとえば印がついていたかどうかなど──は読み取れない。

だからこそ、Groverでは「印をつける」だけでは不十分であり、その印がある構成の振幅そのものを大きくする構造が必要だった。状態の中で答えが目立つように設計しておき、観測ではそれを単に読み取る。そういう構造が、量子アルゴリズムとして組み立てられていた。

まとめ──Groverは「観測される構成を設計する」操作だった

Groverのアルゴリズムは、探索問題を解いているように見えて、実際には「干渉を使って状態を整形し、観測される構成を設計する」操作だった。

観測は、回路の外で行われる物理的なプロセスであり、マイクロ波の応答の違いを読み取ることで、構成のどれかを確定させる。そして、干渉によって正解構成の振幅を集中させておけば、その構成がもっとも高確率で現れる。

正解は、観測で“出てきた”のではない。観測の前に、すでに状態の中に浮かび上がっていた。Groverは、それを準備する操作にすぎない──それが量子計算の本質である。

コメント